M3GAN 2.0 no es solo una secuela del sorpresivo éxito de 2023. También, es una exploración en clave de película de acción a un tema que ha obsesionado a la ciencia ficción desde sus orígenes. La capacidad de un tipo de IA creada por el hombre para volverse autónoma y sobre todo, un riesgo para su propio creador. Ya la película inicial indagó sobre la cuestión desde un punto de vista siniestro. El de una AI capaz de liberarse de cualquier control y volverse un arma.

Pero la nueva cinta a cargo de Gerard Johnstone va más allá. Eso, al reimaginar a M3GAN (Jenna Davis) como la única posibilidad de detener a una IA. Esta, con el único propósito de apoderarse del dominio tecnológico del mundo. Para la ocasión, el argumento deja a un lado sus toques de terror y reflexiones sobre la tecnoética, para explorar en el terreno de género de acción e incluso la comedia burlona. No obstante, a pesar de eso, el punto central que une tanto al primer largometraje como al más reciente, es el mismo. Los peligros de un tipo de tecnología tan avanzada como para ser incontrolable. Mucho más, capaz de rebelarse y convertirse en un peligro total contra el que habrá que luchar.

Claro está, no es un escenario nuevo en el mundo del cine. Mucho menos, en la ciencia ficción. Por más de cien años, la obsesión por los alcances de la ciencia y su impacto en el mundo cotidiano, se transformó en el centro de preguntas sobre el futuro. Desde la posibilidad de convivir con androides y robots, hasta rebeliones capaces de arrasar con la civilización humana.

Lo cierto es que la idea de que un dispositivo autoconsciente, combine la autonomía del pensamiento humano con el poder de la máquina, es parte del imaginario cinematográfico desde sus inicios. También, el origen de muchas de las mejores películas de la historia. Eso, por la capacidad del tópico para profundizar en la moral, la filosofía e incluso, sobre la naturaleza humana a partir de ángulos novedosos.

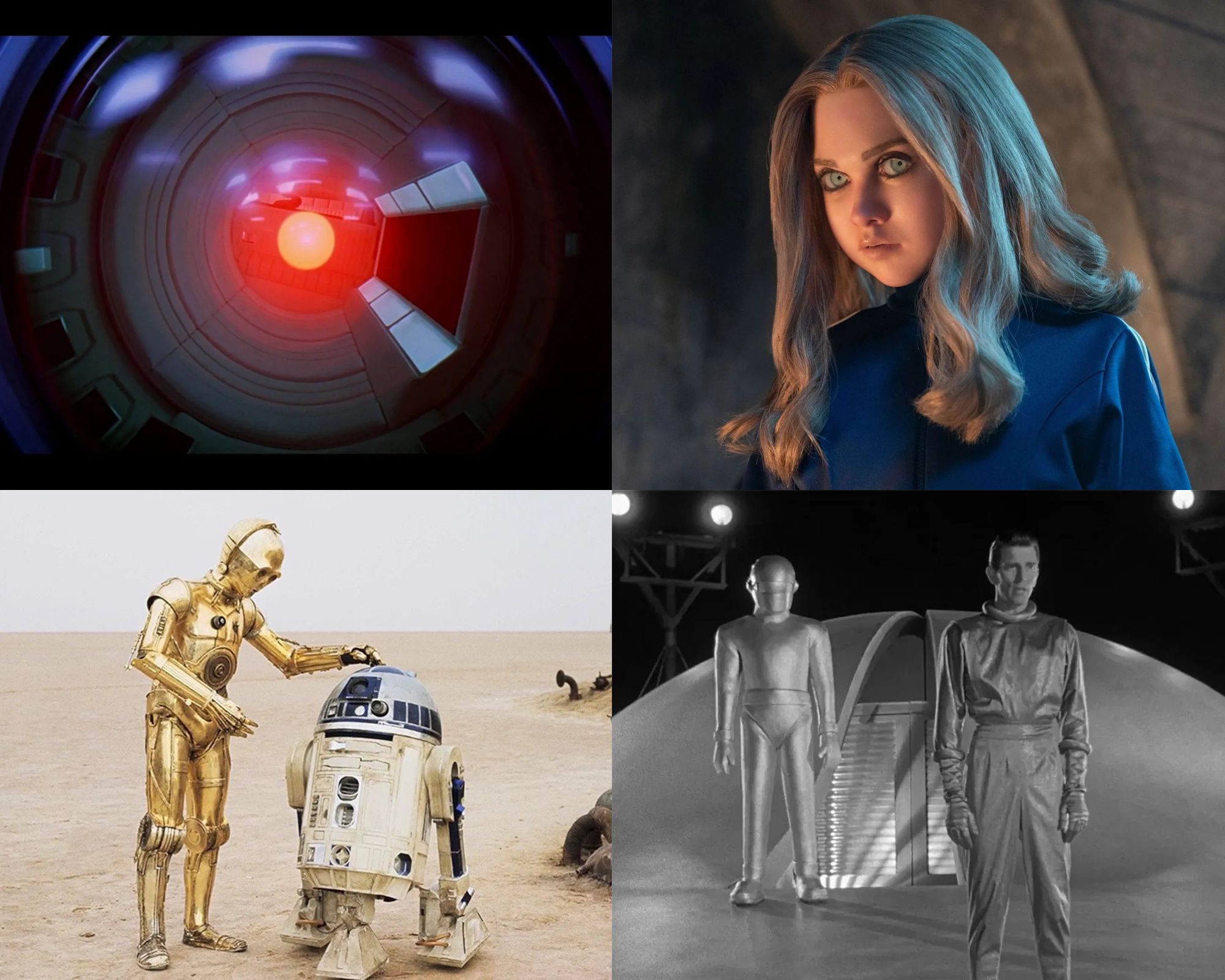

Por extraño que parezca, la primera gran representación de la IA en el cine llegó en una de las películas clásicas del cine alemán. En 1927, la distopía Metrópolis del director Fritz Lang, mostró un robot de metal (Brigitte Helm)que cumplía órdenes y tenía una considerable capacidad destructiva. Mucho más, que poseía las herramientas necesarias — fuerza física, rapidez y movimiento preciso — como para volverse una amenaza real.

El realizador, que construyó artesanalmente al robot María con piezas de metal, además abrió toda una nueva visión sobre la tecnología. En particular, al plasmar el temor colectivo acerca de que las máquinas de un futuro distante, podían ser también herramientas de destrucción. Una premisa que se convirtió en uno de los tropos tradicionales de la ciencia ficción de todas las épocas.

El legado de Fritz Lang es una influencia evidente en el auge de la ciencia ficción de 1950. Eso, al establecer que la IA, podía ser tanto un arma incontrolable como una criatura creada por manos humanas capaz de la autoconciencia. Este matiz sutil fue más que evidente en Ultimátum a la Tierra (1951) de Robert Wise.

En la cinta, un extraterrestre llega a nuestro planeta con un dispositivo terrorífico: un robot de tres metros de altura llamado Gort (Lock Martin). La máquina no solo obedecía las órdenes del visitante alienígena, sino también, arrojaba un único rayo desconocido con potencia mortal. También, era capaz de obedecer órdenes e incluso, resistirse a varias. Lo más curioso es que su apariencia era un claro homenaje a la María de Lang: una cubierta de metal con un rostro humanoide.

La evolución de un curioso concepto

En 1956, llegó uno de los cambios fundamentales en el concepto de robots e IA en el cine de género. Planeta prohibido de Fred Wilcox, contaba la historia de una nave espacial que viajaba a otro mundo distante. Solo para encontrar que en el lugar había un enemigo que temer. Pero más allá de los enfrentamientos y batallas del argumento, el guion de Cyril Hume presentaba un elemento novedoso. El Robot Robby (Marvin Miller), lacayo del villano de turno (Walter Pidgeon) es un personaje secundario de peso. A la vez, algo más que una pieza de laboratorio. Además, tenía carácter y normas de comportamiento autónomas. Algo que supuso un salto de las versiones más simples hasta entonces mostradas en el cine.

Para la década de 1960, las representaciones de los robots se volvieron con mayor capacidad para reflexionar en la ética y los límites de la ciencia. Desde versiones para niños como Robotina en Los Supersónicos de Hanna Barbera hasta el B-9, Clase YM-3 de Perdidos en el espacio. Los androides con algún grado de conciencia se volvieron algo más que curiosidades de la trama. Algo más que evidente en la primera temporada del clásico de ciencia ficción Doctor Who. La serie innovó al incluir como villanos a los Daleks, cíborgs con forma de tanque, y los Cybermen. La producción británica de 1963 fue pionera en imaginar a los robots como entes capaz de ser malvados o albergar IA malignas.

Pero sería 2001: una odisea espacial (1968) de Stanley Kubrick, la película que revolucionaría por completo la visión sobre la identidad cibernética. Eso, al incluir en la historia a HAL 9000 (Heuristically Programmed Algorithmic Computer), una supercomputadora encargada de controlar la nave espacial escenario de la cinta. Más complejo todavía, era un dispositivo con autonomía capaz de expresar ideas complejas y hasta algo parecido a emociones. También, se comunicaba a través de una voz humana (Douglas Rain), que la trama imaginaba como apacible y fría. Una evolución notable en las voces metálicas de producciones más antiguas.

Date de alta en Disney+ ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y ESPN* y a los mejores documentales de National Geographic.

*ESPN solo está disponible en Latinoamérica. Ahorro respecto a 12 meses de suscripción mensual.

Robots malvados y capaces de matar

HAL 9000 no tenía cuerpo y no obedecía ninguna regla humana. Lo que abrió la puerta para que el cine pudiera reimaginar en docenas de versiones distintas a los robots. En especial, al explorar en la posibilidad de que los androides y seres mecánicos se volvieran más humanos, expresaran sentimientos y se hicieran una forma de vida independiente. En 1972, Naves misteriosas de Douglas Trumbull, los ayudantes del personaje central, son androides con forma cúbica. Cada uno con su propio módulo de IA y capaz de tomar decisiones.

Pero la evolución más notoria, llegó con Almas de Metal (1973) de Michael Crichton. El director, que también escribe el guion basado en su novela, imagina un futuro en que los robots son indistinguibles de los seres humanos. Mucho más, que son incapaces de saber que, en realidad, solo son artefactos de alta tecnología para el uso y diversión del hombre. Un giro de los acontecimientos que, en la cinta, da paso a una rebelión y después, a la lucha entre seres humanos y máquinas.

Los robots de una galaxia muy, muy lejana

George Lucas, también aportó su grano de arena a la óptica sobre la IA. Eso, gracias a la clásica Star Wars: Episodio IV — Una nueva esperanza de 1977. En la cinta, C-3PO (Anthony Daniels) y R2-D2 (Jimmy Vee) no eran únicamente personajes secundarios de interés.

También, en algunas ocasiones, el alivio cómico e incluso, el vínculo entre diferentes momentos de la historia. George Lucas logró combinar el aspecto industrializado de otros robots de la cultura popular de la época, con una personalidad más sofisticada y compleja. Una decisión que permitió a la película innovar en el tema y dejar un considerable legado a futuro en la visión sobre los androides.

Otro aporte relevante fue el de Ridley Scott en Alien — El octavo pasajero de 1979. En la cinta, el androide Ash (Ian Holm), una mezcla siniestra entre los robots de Westworld y HAL 9000, era parte integral de la tripulación espacial. Pero mucho más, un anuncio de un tipo de perspectiva sobre la IA por completo nueva. El robot formaba parte de un proyecto de fabricación, por lo que estaba sujeto a políticas corporativas e incluso, prácticas cuestionables.

Mucho más terrorífico es que, más allá de la inocente torpeza de la mayoría de los robots del cine para el momento, era un dispositivo avanzado capaz de maquinar y manipular. Un matiz tenebroso que se haría cada vez más importancia en el género de ciencia ficción en adelante.

Los androides llegan del futuro

Sin duda, uno de los puntos más interesantes sobre la evolución de los androides y robots en el cine, llegó con Terminator (1984) de James Cameron. En esta ocasión, el androide (Arnold Schwarzenegger) no solo se hacía pasar por humano. Era también, una criatura con una capa de piel artificial, que tenía algunas funciones orgánicas incorporadas a su sistema para pasar desapercibida. Un punto que le hacía no solo indistinguible del ser humano, sino en el arma perfecta de destrucción.

Date de alta en MAX y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Casa del Dragón. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network, los grandes estrenos y el mejor deporte.

Pero el punto de mayor interés de la película, no fue su óptica sobre los robots antropomórficos. La cinta, que narraba cómo en un futuro distópico una IA rebelde terminaba por devastar a la humanidad, sorprendió por su interpretación sobre dispositivos autónomos.

Skynet, una tecnopesadilla centro invisible del argumento, no formaba parte real de buena parte de la cinta. Aun así, su presencia era el elemento de mayor interés en la historia. Eso, al transformar el terror sobre latente por una posible guerra nuclear a principios de 1980, en el elemento más importante en el contexto de Skynet.

Según la mitología de la saga, Skynet tomaba el control de todas las armas nucleares el 29 de agosto de 1997 a las 2:14 AM. Luego de un ataque masivo, no solo provoca un apocalipsis atómico que desencadena los acontecimientos de la cinta. También, se convierte en un villano total, con el control de cada robot del mundo y en acecho de los escasos supervivientes humanos. La perspectiva pesimista de James Cameron permitió que, por primera vez, la idea de una super IA mecánica con la habilidad de atacar a los humanos, se volviera un tropo de la ciencia ficción cinematográfica. A la vez, una visión siniestra acerca de cómo la tecnología podía volverse un enemigo a vencer.

Robots con alma y cazadores de androides

Pero además de la óptica apocalíptica y siniestra de James Cameron, la década de 1980 también tuvo otra, más humana, filosófica y compleja. Blade Runner (1982) de Ridley Scott imaginaba un mundo futuro en que los androides de apariencia humana formaban parte de la sociedad. Solo que, la autoconciencia y la posibilidad de comprender el sentido de la existencia como creaciones independientes, las llevaba a la rebelión. Una idea que el director — que también coescribió el guion — transformaba en una visión dolorosa sobre el sentido de la humanidad.

En especial, gracias a su enfoque sobre el villano de la historia. Roy Batty (Rutger Hauer), el líder androide de la rebelión, se encontraba en busca de su creador. Pero también, del sentido de su naturaleza como criatura artificial y a la vez, autoconsciente. El matiz en la psicología del personaje permitió a la cinta indagar en tópicos como la responsabilidad con la creación tecnológica y hasta la bioética. Poco a poco, la trama exploraba en el hecho de dar vida a seres que sin ser biológicos, tenían la capacidad de apreciar la belleza y tomar decisiones morales. Algo que convirtió a la cinta en un clásico y a su argumento, en inspiración para cientos de películas semejantes en adelante.

La ciencia del mundo de los robots

En 1986, Cortocircuito de John Badham, mostraba a un robot amigable, con características humanas y la habilidad de aprender. De modo que la cinta combinaba tanto la tradicional apariencia de décadas anteriores — partes metálicas visibles y sin características humanas — con sensibilidad y emociones. Una mezcla que profundizó en una perspectiva más benigna y humorística del tópico.

Por último en 1987, Robocop de Paul Verhoeven mostró un futuro cercano, en que el cuerpo humano podía convertirse en una pieza de uso robótico. Que es precisamente lo que le ocurre a Murphy (Peter Weller), una vez que es asesinado durante el cumplimiento de su deber como policía en la convulsa Detroit. Solo para volver a la vida como un androide metalizado que potencia el cuerpo biológico a una nueva dimensión. Todo, claro, bajo la mano corrompida y siniestra de las grandes corporaciones y la experimentación médica clandestina.

Las máquinas dominan todo

La década de 1990 dejó a su paso hitos en el cine de ciencia ficción. El más espectacular, Terminator 2: el juicio final (1991), de James Cameron. Secuela directa del éxito de 1984, la cinta profundizaba en su universo de maneras diversas. Eso, al brindar detalles sobre el apocalipsis causado por Skynet. También, la forma en que la IA evolucionó gracias al triunfo de la supercomputadora. Un giro que permitió profundizar en la paranoia colectiva por una guerra nuclear futura, hasta los alcances de la tecnología robótica.

Pero el gran triunfo de la cinta, fue presentar las verdaderas posibilidades de un mundo dominado por los robots, capaces de fabricarse a sí mismos. El T-1000 (Robert Patrick), era una maquinaria de guerra con autonomía total, con órdenes que cumplir y apariencia humana total. Además, podía cambiar su forma y tomar la de cualquier criatura — viva o muerta — a su alrededor. El giro de argumento, aunado a la tecnología de punta de James Cameron, cambiaron por completo, la visión sobre las máquinas y la tecnología con la habilidad de sostener su propia distopía.

Un mundo alterno y terrorífico

Pero sería The Matrix (1999) de las hermanas Wachowski la que resumió todos los avances y alcances de la visión sobre la inteligencia artificial en la década. De la misma manera que la saga Terminator, la película contaba sobre un futuro distópico, en el que las máquinas se rebelaron al control humano. Sin embargo, el centro del argumento era mucho más retorcido. El triunfo les había permitido someter a cada ser humano en adelante para convertirlo en una fuente de energía viva. Por lo que la realidad era una simulación a la que cada ser humano se encontraba conectado.

La siniestra idea, abarcaba todo tipo de matices. Desde métodos de control mental y físico, hasta la posibilidad de seres humanos que crecían y morían dentro de cápsulas, siendo mantenidos con vida para suministrar energía a las máquinas. Un territorio de pesadilla que convertía a los robots y a la inteligencia artificial en el centro de un mundo devastado y además, con el control total sobre la historia y el futuro humano.

Lo humano y lo tecnológico se combinan

La década del 2000 abrió con una obra de culto que reflexionó sobre los robots y androides desde la angustia de la autoconsciencia. A.I. Inteligencia Artificial (2001) de Steven Spielberg, imaginaba un mundo en el que las máquinas tenían un lugar entre lo accesorio y la búsqueda de su propósito de existir. En medio de ese lugar complicado, se encontraba David (Haley Joel Osment), un androide con la apariencia de un niño, capaz de desarrollar sentimientos y apego emocional.

Por supuesto, se trata de una evolución notoria con la premisa de Blade Runner. Pero además, aporta el ingrediente de la incapacidad de las máquinas, para comprender su vida como hecho artificial. Algo que Yo, Robot (2004), una adaptación libre e irregular del universo de Isaac Asimov también reflexiona. En la cinta, el robot Sonny (Alan Tudyk) es el único testigo de la muerte de su creador. Después, pieza fundamental para analizar una conspiración en ciernes.

El amor y los superhéroes, unidos por los robots

Por su parte, en Iron Man (2008) Jon Favreau imaginó a JARVIS (con la voz de Paul Bettany), el asistente robótico de Tony Stark (Robert Downey Jr.) como una versión benigna de HAL 9000. En 2013, Spike Jonze llevó la premisa al terreno de lo romántico y la codependencia afectiva en Ella. Para el 2014, Alex Garland replanteó la idea de la capacidad de la inteligencia artificial para aprender y emanciparse en la sofisticada Ex-Machina. Poco después, Vengadores: La era de Ultrón (2015) brindó al robot titular (con la voz de James Spader) la capacidad de la toma de conciencia y la posibilidad de cometer sus propios errores.

Finalmente, M3GAN tomó la idea del asistente doméstico y la inteligencia artificial capaz de aprender, para crear una versión inquietante sobre una niñera tecnológica. Pero más allá, reflexionó sobre la capacidad del robot en el cine, para evolucionar con base en la idea de ser una creación humana que, pronto, escapa de su control. Una idea que su continuación supera y lleva al terreno de la acción pura.